撰寫人|吳宗諭

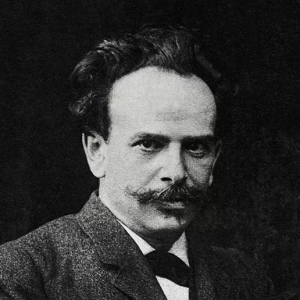

Franz Boas(1858-1942)

法蘭茲.鮑雅士是一名活躍在十九世紀後期到二十世紀前期的德裔美籍人類學家。他在德國接受基礎到高等教育後於 1887 年移民美國,並對美國人類學產生了非常深遠的影響。他被稱為是「美國人類學之父」。

生平介紹

法蘭茲.鮑亞士(Franz Boas)1858 年 7 月 19 日出生於德國巴伐利亞省的明登。在家是長男,排行第三。他的父母都是深受德國文化影響的猶太裔中產階級。父親梅爾鮑亞士是個成功的商人;母親索菲亞則是當地一個幼稚園的創辦人。據鮑亞士自己的說法他們家是自由的開明派,不拘泥於任何宗教或政治的信條。在家人中,媽媽和她的姊夫這兩位對早期的鮑雅士影響甚深。

鮑亞士的母親十分熱愛科學,經常鼓勵她的孩子們從小就對自然歷史發生興趣。受她的影響,鮑亞士從童年起就做了無數生物和自然科學的實驗。直到他成長成人,數學及自然科學仍是他最喜歡的科目。亞伯拉罕・雅各比(Abraham Jacobi)是他母親的姐夫,同時也是卡爾・馬克思的朋友,他之後在鮑亞士的職業生涯中為他提供了許多建議。家庭的開明風氣影響了年輕的鮑亞士,他也因此被授予思考和追求自身興趣的獨立性。

大學時期-畢業後的研究

1877-1881 年,鮑雅士離開家鄉,先後在海德堡、伯恩、及基爾大學讀書,主攻物理及數學,而非他父親希望他讀的醫科。讀大學時,他像當時的德國大學生一樣,時常酗酒、喧鬧、決鬥,並因而入過監獄。在那時他也因自己的猶太身分而與同學爭吵甚至決鬥,最終在臉上留下永遠的疤痕。他的這種熱情與固執也反映在學術生涯上。

他的大學求學過程一直在兩種興趣之間擺盪,一方面是一種純粹智識的追求(物理學),另一方面則是對周遭世界現象一種感性的興趣(地理學)。他的博士論文《論海水的研究》可以看成是兩者的綜合。這篇論文雖然是以實驗室研究為主的報告,但他指出實驗者主觀的判斷對實驗結果的重要性。從這篇論文中鮑雅士以一個強調整體性、精神性的了解人與自然環境關係的觀點,向傳統的物質決定論發起挑戰。在這裡我們可以看到鮑雅士從方法論上的問題走向知識論及心理物理學(Psychophysics)上的問題,而這奠定了他以後一生研究趨向的雛型。

1883 年,在指導他博士論文的歷史地理學家 Theobald Fischer 的鼓勵下,Boas 前往巴芬島進行地理研究,研究物理環境對因紐特人遷徙的影響。鮑亞士在進行考察的過程中與巴芬島上的因紐特人密切合作,並在那時對人類的發展出的生活方式產生了持久的興趣。作為眾多民族志實地考察中的第一次,鮑亞士挑選了他的筆記,寫下了他的第一本專著,名為《The Central Eskimo》(中部愛斯基摩人),該專著於 1888 年發表在美國民族學局(Bureau of American Ethnology)的第 6 次年度報告中。他的日記中寫著這一段話:「我經常問自己,我們的『好社會』比『野蠻人』有什麼優勢,我發現,我越看到他們的習俗,我們就沒有權利看不起他們⋯⋯我們沒有權利責怪他們的形式和迷信,即使在我們眼中看來可能是荒謬的。相對而言,我們『受過高等教育的人』要糟糕得多⋯⋯。」從那時他便開始建立起文化相對性的信念,成為他批判德國文化傳統,以至於整個西方文明優越性的基礎。

開始工作與在美國立基

在調查結束後的隔一年,鮑雅士返回了他的祖國德國,並與體質人類學家魯道夫·維爾肖(Rudolf Virchow)和民族學家阿道夫・巴斯蒂安(Adolf Bastian)在柏林皇家民族學博物館(Royal Ethnological Museum)合作。在皇家民族學博物館期間,鮑亞士對太平洋西北地區的美洲原住民產生了興趣。他出發前往英屬哥倫比亞,途經紐約進行了為期三個月的旅行。1887 年 1 月,他獲得了《科學》雜誌助理編輯的工作。由於反猶太主義和民族主義日益嚴重,以及德國地理學家的學術機會非常有限,鮑亞士決定留在美國,並在2個月之後他結了婚。

接下來的十年是鮑亞士在美國學術界的艱苦開創期:在一個到處有敵意的新環境裡,建立起職業聲望,並嘗試從理論上、方法上及社團組織上,將一個原本是像個業餘紳士俱樂部的美國人類學,轉化成一個職業性的、科學化的學科。在這段時間內的前半段鮑亞士多次轉換工作,他擔任過數個雜誌的寫稿編輯兼作田野調查。雖然克拉克大學給了他一份人類學講師的工作,甚至訓練出了美國第一位人類學博士——張伯倫(A. F. Chamberlain),但由於校方財務發生困難,又與行政部發生衝突,他被迫辭職。同時他在身負如此重大辛勞的情況下抑制自己的思鄉情懷。

後來事情發生了轉機:人類學家弗雷德里克・沃德・普特南(Frederic Ward Putnam)是哈佛大學皮博迪博物館(Peabody Museum)的館長兼策展人,他於 1892 年被任命為芝加哥博覽會民族學和考古學系主任,而他選擇鮑亞士作為他在芝加哥的第一位助手,為 1893 年世界哥倫比亞博覽會或芝加哥世界博覽會做準備-這是克裡斯托弗・哥倫布(Christopher Columbus)抵達美洲的 400 周年。這代表鮑亞士有機會將他的方法應用於展覽。他領導了一個由大約一百名助手組成的團隊,負責製作人類學和民族學展覽,展示哥倫布到達美洲時生活的北美和南美印第安人,同時尋找印度的情景。普特南打算將世界哥倫布博覽會作為哥倫布航行的慶祝活動。

鮑亞士向北旅行,為博覽會收集民族志材料,同時打算在為博覽會創建展覽時使用公共科學,讓中途島的遊客可以瞭解其他文化。鮑亞士安排了十四名來自英屬哥倫比亞的 Kwakwaka’wakw 原住民來一個類比的 Kwakwaka’wakw 村居住,在那裡他們可以在上下文中執行日常任務。因紐特人在那裡用海豹皮製成的 12 英尺長的鞭子,穿著海豹皮衣服,展示了他們在海豹皮皮划艇上的熟練程度。在博覽會上的經歷為鮑亞士對公共人類學的信心提供了一系列衝擊中的第一個:來訪者不是來接受教育的。後來鮑亞士已經無可奈何地認識到:「我們國家願意並能夠進入其他國家思維模式的人數完全太少了⋯⋯只知道自己立場的美國人把自己定位為世界的仲裁者。」

1887 年起,他在美國西北海岸作了一系列的印第安部落調查。主持計畫的不是美國人,而是當時英國人類學權威泰勒(E. B. Tylor)。這個長時期的調查,尤其是有名的溫哥華島上的瓜求圖(Kwakiult)族研究,讓鮑亞士自我訓練了他在人類學各個不同領域的研究方法,使他在體質人類學、語言學,及民俗學等科目都有其獨到的做法,有別於當時以民族局(Bureau of Ethnology)為中心的美國人類學主流。在擁有了芝加哥世博會的經歷後,鮑亞士在 1896 年被任命為普特南領導下的美國自然歷史博物館人類學部的助理館長,並於次年成為哥倫比亞大學人類學講師,那時鮑亞士才真正找到了一個穩定的、制度性的基地,作為伸展他抱負的起點。他對某些學生的嚴苛態度可能與他早期的辛勞經歷與想將美國打造成世界人類學中心的抱負有關。

學術生涯

他在作為助理館長和人類學講師的十年間的成就是驚人的。作為助理館長,他與美國自然歷史博物館董事長基賽普合作,調查北美洲與亞洲大陸原住民部落的歷史關係,這次遠征收穫豐富,它不只讓研究團隊收集到了許多文物,還產出了很多優秀的民族誌。

作為人類學講師,他在哥倫比亞大學培養出了許多取得博士學位的學生,並在往後的數十年間繼續產生學生。由於他們的質和量都超過其他大學或組織,因此它們順理成章的成為 1920 及 1930 年代美國人類學的主導力量。

1896 年,鮑亞士被任命為美國哥倫比亞大學體質人類學講師,並於 1899 年升等為人類學教授。然而,在哥倫比亞大學教學的人類學家分屬不同科系。當鮑亞士離開美國自然歷史博物館,他與哥倫比亞大學協商將人類學家集中到同一個系,鮑亞士將主持該系,哥大的人類學系成為美國第一個設立博士課程的人類學系。

在這段期間,鮑亞士發揮了關鍵作用,將美國人類學會組織這個新興領域的一個傘形結構組織。鮑亞士起初希望美國人類學會的成員限定為專業人類學家,但是麥克基(W. J. McGee)(另一位參與由鮑威爾所領導的美國民族學局的地質學家)主張,該組織應當開放其他學科加入成員。麥克基的立場站了上風,而且他在 1902 年被選為美國人類學會的首任主席。鮑亞士與普特曼(Putnam)、鮑威爾和荷曼斯(Holmes)同時被選為副主席。

鮑亞士同時在哥倫比亞大學和美國人類學會鼓吹人類學「四大分支」的概念;他親自為體質人類學、語言學、考古學以及文化人類學做出貢獻。他在這些分支的工作擔任開路先鋒:在體質人類學,他領導學者遠離種族的靜態分類學,而強調依照人類生物學與演化進行分類;在語言學,他打破了經典文獻學的侷限,並確立一些現代語言學及認知人類學的核心問題;在文化人類學,他與馬凌諾斯基一起建立了脈絡論者的研究取向,探討文化、文化相對論與田野工作的參與觀察法。

四大分支的研究取向,被認定不僅將不同類型的人類學家集中到一個科系,更是透過將人類學研究的不同課題整合成為一個整體的課題,來重新設想人類學,這是鮑亞士對這個學科的重大貢獻,並成為美國人類學有別於英國、法國、德國等國人類學的特徵。

作品重點

1911 年時鮑亞士的學術研究達到巔峰。三本各代表他在三個領域的研究成果於此時出版。三本分別是《美國印地安人語言手冊》、《原始人的思維》、《移民後代的體型變化》。

影響與評價

鮑亞士的大多數學生同樣具有他對謹慎的歷史重建的關注,以及他對臆測的演化模型的反感。此外,鮑亞士鼓勵他的學生,批評他們自己就如同其他人批評他們一樣。例如,鮑亞士起初為他將頭骨指數(頭骨形態的有系統變異)做為描述遺傳特徵的方法提出辯護,但後來在進一步研究後否定了他早期的研究,他同樣批評了他自己對(太平洋西北海岸)瓜求圖人語言及神話的早期作品。

鮑亞士的學生受到此種自我批判動力所鼓舞,以及鮑亞士學派致力於從報導人那裡學習,並根據個人的研究發現來塑造論點,因此這些學生迅速偏離了他自己的研究論點。他的學生很快試圖發展鮑亞士普遍反對的鉅型理論。克魯伯使他同事的注意力轉向西格蒙德・弗洛伊德以及文化人類學與心理分析二者結合的可能。露絲・潘乃德發展了「文化與人格」以及「國民文化」(national cultures)理論,而克魯伯的學生朱利安·斯圖爾德發展了文化生態學及多線演化論。

然而,鮑亞士對於人類學具有不朽的影響。事實上所有人類學家如今都接受鮑亞士對經驗論及他的方法論文化相對論的支持。此外,事實上所有文化人類學家如今都分享著鮑亞士對田野研究的貢獻,這包括長期居住,學習當地語言,並與報導人發展社會聯繫。最後,人類學家繼續尊崇他對種族主義意識形態的批判。Thomas Gossett 在 1963 年《種族:在美國的一個思想的歷史》(Race: The History of an Idea in America)一書中,寫道:「在歷史上,鮑亞士在打擊種族主義偏見上,可能比任何人都做得更多。」

參考書目

黃應貴 主編

1992 《見證與詮釋 : 當代人類學家》。臺北:正中。

Boas, Norman F.

2004 1858–1942: An Illustrated Biography

Cole, Douglas

1999 Franz Boas: The Early Years, 1858–1906.

延伸閱讀

Boas, Franz

1909 The Kwakiutl of Vancouver Island.

1911 Handbook of American Indian languages

1911 The Mind of Primitive Man.

1912 “Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants”. American Anthropologist, Vol. 14, No. 3, July–Sept 1912.

1940 Race, Language, and Culture

相關的好傳記、好研究

Kroeber, Alfred

1949 “An Authoritarian Panacea”. American Anthropologist.

Boas, Norman F.

2004 Franz Boas 1858–1942: An Illustrated Biography

Cole, Douglas

1999 Franz Boas: The Early Years, 1858–1906.

如有侵害版權,請來信告知,謝謝。

anthro@ntu.edu.tw